-

交通运输部部署开展全国内河水运安全隐患排查整治

-

刘伟在部安委会全体会议暨交通运输安全生产视频会议上强调 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述 高质量开展汛期暑期安全生产重大风险隐患排查整治行动

-

刘伟主持召开2025年部应急工作领导小组会议 推动交通运输应急管理工作取得新成效新进展

-

刘伟在海南调研时强调 做实做细封关运作交通运输准备工作 加快推动海南自由贸易港高质量发展

-

宁波舟山港大浦口集装箱码头国际航线突破50条

时政要闻

登高壮观天地间——以习近平同志为核心的党中央引领全面建设社会主义现代化国家迈上新征程

文化让经济拥有更深厚的底蕴,经济让文化创造更多元的价值。在习近平文化思想指引下,各地不断推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,在现代化道路中厚植人文底色,在人文与经济的良性互动中不断迈向高质量发展。

以文化人,精神伟力更加磅礴——

冬日,阳光铺洒在江苏盐城市建军东路新四军纪念馆,主展馆正门上方的“N4A”臂章图案分外醒目。

弹孔累累的旗帜、锃亮的军号、满是补丁的军服……在这座全面反映新四军历史的综合性纪念馆,每一件静静陈列的文物,都是光辉历史的见证。

12月3日上午,习近平总书记在结束对上海的考察返京途中,专程来到这里参观。

“新四军的历史充分说明,民心向背决定着历史的选择,江山就是人民、人民就是江山。”习近平总书记说,“这是开展革命传统教育、爱国主义教育的生动教材,要用好这一教材,教育引导党员、干部传承发扬不怕困难、不畏艰险,勇于斗争、敢于胜利的精神,紧紧依靠人民,把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进。”

没有先进文化的积极引领,没有人民精神世界的极大丰富,没有民族精神力量的不断增强,一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。

在习近平总书记引领推动下,以中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心,中华民族伟大复兴汇聚起自信自强、勇毅前行的磅礴力量。

坚持人民至上——“让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民”

东北平原,银装素裹。

黑龙江尚志市老街基乡龙王庙村,厚厚的积雪映着袅袅炊烟。村民杨春贵家的砖房已整修一新,炉子里柴火噼啪作响,屋子里暖意融融。

2023年7月底8月初,华北、东北、黄淮等地出现极端降雨,引发洪涝和地质灾害。习近平总书记密切关注灾情,持续指导救灾工作。

9月初,总书记专程来到龙王庙村察看灾后恢复重建和群众的生活保障情况。从外屋转到里屋炕边,总书记把杨春贵家受损的房子里里外外仔细看了一遍,同他亲切交谈、嘘寒问暖。

房子热了,心里暖了。

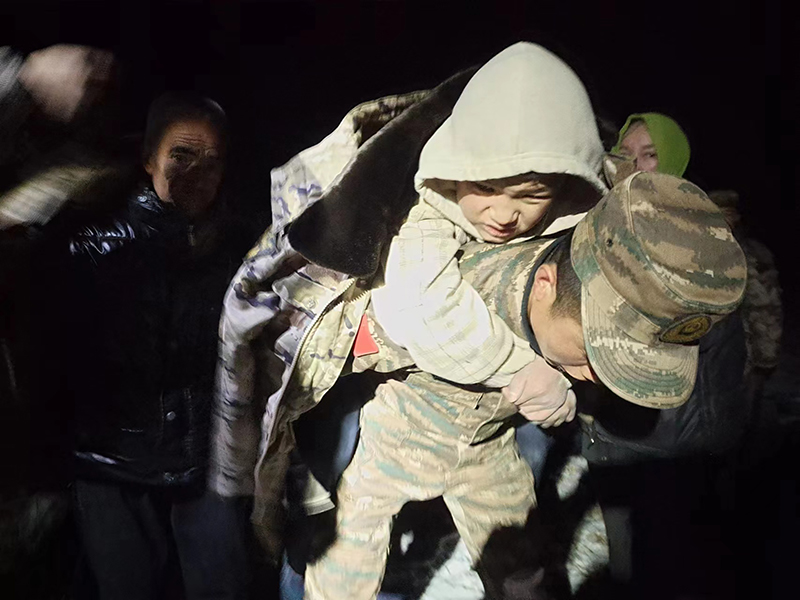

这个冬天,从低温雨雪冰冻灾害,到甘肃积石山6.2级地震,习近平总书记时刻牵挂人民群众冷暖安危,第一时间作出重要指示,全面部署应急救援和灾后重建工作。

2023年12月19日,武警甘肃总队临夏支队官兵在甘肃省临夏回族自治州积石山县刘集乡阳屲村展开救援。新华社发(侯崇慧 摄)

2023年12月16日,大型机械在山东省烟台市高新区街头清理道路积雪。新华社发(唐克 摄)

“我将无我,不负人民。”推进中国式现代化建设的征程上,中国共产党人初心如磐。

“现代化不仅要看纸面上的指标数据,更要看人民的幸福安康”——

11月29日,上海市闵行区新时代城市建设者管理者之家。新上海人郑岚予和母亲在租住的两室一厅里迎来习近平总书记。

“租金贵不贵?”“不贵,住得很舒服。”回答总书记的问题,郑岚予笑容灿烂,“感谢党和政府,让我在上海有了一个家。”

总书记又接连走进两间宿舍型租赁房,倾听护理员、保安等基层一线劳动者讲述追求美好生活的故事。

“城市不仅要有高度,更要有温度。”习近平总书记深情地说,要践行人民城市理念,不断满足人民群众对住房的多样化、多元化需求,确保外来人口进得来、留得下、住得安、能成业。

中国式现代化是以人民为中心的现代化。

中央财经委员会第一次会议研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题,中央政治局第五次集体学习聚焦加快建设教育强国,中央政治局会议强调把稳就业提高到战略高度通盘考虑……

一年来,百姓的身边事、贴心事、具体事不断融入党和国家发展的顶层设计,现代化建设更好回应了人民群众各方面诉求和多层次需要。

“中国式现代化既要有城市的现代化,又要有农业农村现代化”——

广西来宾市国家现代农业产业园,万亩糖料蔗基地一望无垠。

半个多月前,正值甘蔗榨季,习近平总书记考察期间走进甘蔗林。蔗农霍佳丽兴奋地向总书记汇报,2023年种了10亩甘蔗,亩产7吨多,预计能收入近4万元。

“除了种甘蔗,平常还有其他收入吗?”

“我和爱人农闲时在家附近的木板厂打工,一年能干10个月,每月能挣7000多元。”

“这么算下来,一年能有10多万了。”总书记欣慰地说,祝愿乡亲们的生活像甘蔗一样甜蜜!

一根甘蔗两头甜。习近平总书记又来到制糖企业了解甘蔗深加工情况,叮嘱大家:“农业生产布局关乎发展与安全。种植面积要稳定,品种、技术也要提高,把这个特色优势产业做强做大。”

乡村振兴,是习近平总书记始终关心的重点领域。

锚定建设农业强国目标,全面落实粮食安全党政同责,树立大农业观、大食物观,守住耕地这个命根子,强化科技和改革双轮驱动,确保不发生规模性返贫,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平……

乡村振兴事关中国式现代化建设全局,习近平总书记从战略高度统筹谋划、科学推进。

贵州省岑巩县水尾镇新场村的农民将收获的杂交水稻种子装车(2023年8月26日摄)。新华社记者 杨文斌 摄

2023年,我国粮食产量再创历史新高,连续9年稳定在1.3万亿斤以上,农民收入较快增长,农村社会和谐稳定,广大乡村展现一幅幅新图景。

“让各族人民实实在在感受到推进共同富裕在行动、在身边”——

浙江,高质量发展建设共同富裕示范区。9月20日,习近平总书记浙江考察的第一站义乌市后宅街道李祖村是共同富裕示范村。

村广场“共富市集”上,“90后”返乡大学生方天宁告诉总书记,自己发动30多名村民编织竹篮,可为他们每人每月增收2000元左右。

习近平总书记高兴地说,乡亲们要努力奋斗,一起奔向共同富裕的美好明天。

奔向共同富裕,从推动协调发展解决区域发展不平衡问题,到进一步健全城乡融合发展体制机制,总书记指明方向路径。

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。

“从全国来看,推动全体人民共同富裕,最艰巨的任务在一些边疆民族地区。这些边疆民族地区在走向共同富裕的道路上不能掉队。”

“确保老区人民共享改革发展成果,过上幸福生活,是推进全体人民共同富裕的底线任务。”

庄严承诺,矢志不渝。

“中国共产党没有自己的私利,执政就是为人民服务,就是让人民群众幸福起来。”习近平总书记道出人民至上的真谛。

携手开创未来——“努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇”

环顾全球,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,世界进入新的动荡变革期。新的征程,新的使命,中国特色大国外交肩负更加积极主动的历史担当。

一年来,习近平总书记4次出访,在国内数十次会晤到访的各国各界人士,主持或出席中国—中亚峰会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等主场外交活动,并在年底举行的中央外事工作会议上对当前和今后一个时期的对外工作作了全面部署。

这是2023年10月17日在北京国家会议中心附近拍摄的“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置。新华社记者 陈斌 摄

把握大势,开创崭新局面——

“你的访问开启了中洪关系新的历史篇章。”2023年6月12日,习近平总书记热情迎接首度访华的洪都拉斯总统卡斯特罗。

3月,在习近平总书记亲自关心下,中国同洪都拉斯签署中洪建交公报。至此,中国已同182个国家建立外交关系,朋友圈再次扩大。

备受关注的“一来一往”,彰显经受住风浪考验的中俄关系:

3月,再次当选国家主席后,习近平总书记首访来到俄罗斯,拉开2023年元首外交新帷幕。10月,俄罗斯总统普京来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,习近平总书记说:“2013年至今的十年里,我们先后42次会晤,建立了良好的工作关系和深厚友谊。”

“双方坚持在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上巩固和发展双边关系,树立了新型大国关系典范。”面对瞬息万变的国际形势,中俄两国永做好邻居、好朋友、好伙伴的意愿坚定不移。

通知公告

教育培训

友情链接

中国互联网举报中心|北京互联网举报中心|北京网络行业协会|网络 110报警服务|不良节目举报|中国互联网协会|北京文化市场举报热线|首都互联网协会

免责声明 中国交通运输管理网 电子邮箱:925936878@QQ.com

Copyright©2013-2030 版权所有 All rights reserved京ICP备2023000284号-1